O polêmico A Hora Mais Escura, atualmente em cartaz nos cinemas, é um relato sobre a perseguição e morte de Osama Bin Laden. Foi dirigido por Kathryn Bigelow, cuja carreira como cineasta começou no princípio dos anos 80. Uma carreira incomum para uma mulher, pois se especializou em gêneros pouco consagrados pela crítica “de arte”: filmes de ação, suspense, policial e horror. Um cinema distante do prestígio de festivais de cineastas celebradas como Lucrecia Martel, Catherine Breillat, Jane Campion, Claire Denis (todas capazes de filmes perturbadores quando querem).

Sem dúvida, Bigelow faz filmes fascinados por violência. Mas um olhar atento sobre seus melhores trabalhos revela talento não só para filmar cenas de ação e suspense, mas também para implicar o espectador neste mesmo fascínio, e também no comportamento estúpido e destrutivo de seus protagonistas. Afinal, seus heróis viciados em perigo (uma constante na carreira dela) estão apenas espelhando os desejos do espectador que vai ver filmes de ação e suspense. Kathryn Bigelow sempre teve talento, mas agora com seus dois últimos filmes, Guerra ao Terror e A Hora Mais Escura, parece ter dado um salto em ambição.

Quando Chega a Escuridão, 1987

Um misto de horror de vampiros, contos de fadas, e western contemporâneo. Não tem personagens memoráveis nem um roteiro criativo (a luz do Sol aqui é bem camarada com o herói). Mas duas coisas funcionam muito bem: 1) a violência simples e direta dos vampiros, como no impressionante massacre no bar. Ajuda a manter a tensão no filme e passar a idéia de que aquela família de sanguessugas está disposta a qualquer coisa para sobreviver; 2) a atmosfera do filme, cortesia de uma belíssima fotografia de planos diurnos e noturnos simultaneamente belos e sinistros (certamente a intenção da cineasta e do fotógrafo Adam Greenberg). Não é um filme forte em idéias, mas certamente é forte em imagens e sons.

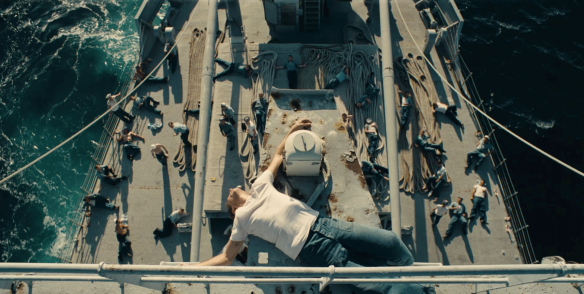

Caçadores de Emoção, 1991

Um dos melhores trabalhos de Kathryn Bigelow, mas muito subestimado inclusive pelos fãs. O roteiro talvez seja rotineiro (mas nem tanto; o final é de uma ambigüidade notável), mas Bigelow compensa com algumas das melhores cenas de ação que fez, incluindo o que deve ser a melhor cena de perseguição a pé do cinema. O conflito principal é típico da cineasta: um policial que se infiltra numa comunidade de surfistas (na verdade perigosos assaltantes de bancos). Portanto, ele se sente divido entre o estilo de vida mais livre de seus novos amigos e a caretice da polícia. Talvez não pertença a nenhum dos grupos. Já os surfistas bandidos são retratados como viciados em adrenalina, com pouca consideração pelas vidas dos outros. No fim do filme o policial não parece perceber que uma vida na prisão é mesmo o pior castigo possível para o vilão. Ou talvez sinta inveja dele por realizar seus sonhos. Um filme notável que merece ser levado mais a sério.

Estranhos Prazeres, 1995

Ficção científica um tanto fajuta, pois não vai além de imaginar a Los Angeles do futuro como um vulcão étnico pós-Rodney King. Certamente as cenas sobre a questão racial/policial estão entre as coisas mais mão pesada que Bigelow filmou. Já o roteiro (de James Cameron) tem a proeza de ser tanto previsível demais quanto complicado em excesso (eis um filme com 30 minutos a mais do que deveria). Em compensação, Ralph Fiennes e Angela Bassett estão muito bem, com um material acima da média no gênero. Ele é um traficante de memórias alheias e a maneira como a cineasta costura essas lembranças na narrativa para revelar informações e criar tensão é engenhosa. Esses flashbacks são quase todos fantasias de violência desconfortáveis de assistir, que funcionam como válvula de escape e simulacro de vida real, um comentário sobre o próprio cinema.

Guerra ao Terror, 2008

O melhor filme já feito sobre a guerra no Iraque; especificamente sobre como é estar lá, lutar lá, e sentir o calor do deserto. Passa muito bem a idéia dos riscos e da alienação dos soldados naquele país, convivendo com civis que não compreendem e desconfiam (e o sentimento deles é recíproco). O trio de personagens principais forma uma unidade de desarmamento de bombas; a cena de abertura é perfeita ao estabelecer o tamanho literal da encrenca. Praticamente TODAS as seqüências de Guerra ao Terror são o trio em alguma arriscada missão de desarmamento, com poucas cenas intercalando a ação. A cineasta leva aqui seu projeto de filmar grupos ou comunidades viciadas em situações de alto risco o mais longe possível. Se existe um discurso anti-guerra no filme ele está na alegria de Jeremy Renner quando ele escolhe continuar desarmando bombas ao tédio da vida doméstica nos EUA. Se a guerra fez isto com ele, ou se já nasceu assim, o filme deixa em aberto. Sem dúvida a obra-prima de Kathryn Bigelow.

A Hora Mais Escura, 2012

O filme sobre a caçada a Osama Bin Laden é tão preocupado em filmar “fatos” (se reais é outra discussão) e situações concretas, que ele paradoxalmente atinge a abstração. Contudo, uma cena parece esclarecer as intenções de Bigelow: os agentes da CIA discutindo a investigação enquanto numa TV ao fundo o Presidente Obama garante que os EUA não torturam. A intenção de Bigelow em A Hora Mais Escura é mostrar as coisas que o discurso oficial não mostra, a escuridão dos escritórios e dos esconderijos de terroristas. Na seqüência de ataque a Bin Laden os soldados celebram mais terem encontrado computadores no esconderijo do que terem matado o terrorista mais perigoso do mundo; na guerra ao terror não há espaço para seres humanos. Incluindo os personagens: nada sabemos da agente da CIA interpretada por Jessica Chastain, a não ser leves indícios de uma personalidade frágil que evolui para um comportamento anti-social. Ela termina o filme em lágrimas porque finalmente percebe que é mais sombra do que carne e osso (como todos no filme, aliás). Um filme imperfeito, mas especial.